天還沒亮透,我們五人攥著凍僵的手指,在石麟山烈士陵園的臺(tái)階上掃落葉。冰碴混著奶茶杯在簸箕里叮當(dāng)響,半山腰傳來早鍛煉老人的收音機(jī)聲:“今日濟(jì)南空氣質(zhì)量良……”

直到李大爺拄著拐杖出現(xiàn)。

這位62歲的退休郵遞員,從我們掃到第三級(jí)臺(tái)階時(shí)就跟在身后。他忽然蹲下身,用枯樹枝撥開我們剛清理的落葉堆:“丫頭,這底下埋著東西。”

——一塊巴掌大的青石板上,歪歪扭扭刻著“1948.9.16 王”。

李大爺?shù)耐暧洃洠菑牧陥@磚縫里長(zhǎng)出來的。

“那會(huì)兒我常翻墻進(jìn)來撿松果,總撞見穿藍(lán)布衫的老太太,挎著竹籃往墓前擺窩頭。”他摩挲著那塊青石板,“她們說,這些戰(zhàn)士有些是村東頭李家的二小子,進(jìn)城賣菜再?zèng)]回來;有些是外鄉(xiāng)人,連塊像樣的墓碑都沒有。”

最震撼的細(xì)節(jié)藏在祭品里:

- 戴氈帽的老木匠每年在無名墓前放一把刨子

- 挎藥箱的赤腳醫(yī)生總留下幾片阿司匹林

- 刻著“1948”日期的銅鎖,后來被發(fā)現(xiàn)屬于濟(jì)南戰(zhàn)役犧牲的鎖匠

“現(xiàn)在年輕人放奶茶,倒也算種新式供奉。”李大爺笑著,眼角堆起皺紋,“就是這吸管插土里怪扎眼的。”

在墓園東北角,我們發(fā)現(xiàn)一座特殊墓碑:

宮川英男(1918-1945)

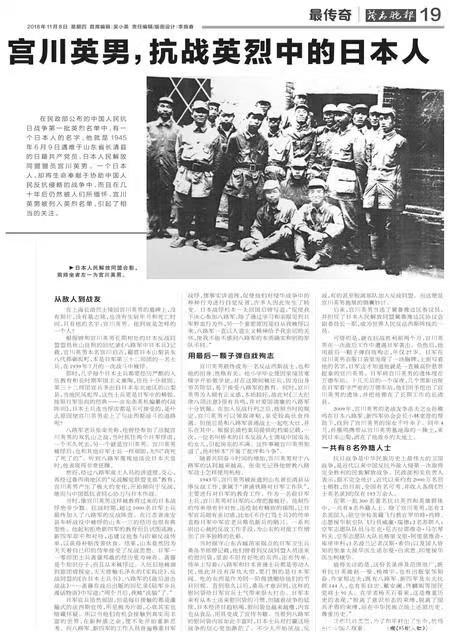

日本籍 • 中共黨員 • 在華日本人民反戰(zhàn)同盟

“當(dāng)年我也納悶,抗日烈士陵園咋葬著日本人?”李大爺從帆布包里掏出一本舊雜志。1983年的《齊魯文史》記載:

這位日本山梨縣青年,被強(qiáng)征入伍來華,卻在目睹日軍暴行后攜槍投誠。他編寫《士兵之友》反戰(zhàn)刊物,用日語向碉堡喊話勸降。1945年6月,為保護(hù)機(jī)密文件,他將最后一顆子彈留給自己。

更觸動(dòng)我們的,是他寫給母親的訣別信:

“請(qǐng)把我埋在山東,這里有人懂我的櫻花與紅纓槍。”

距宮川墓二十步,立著魏金三烈士的衣冠冢。

這位長(zhǎng)清本地兒郎,23歲組建“抗日鐵血鋤奸團(tuán)”,帶人炸毀日軍汽油庫。1942年?duì)奚耙梗谟蜔粝聦懠視?

“若兒戰(zhàn)死,望父在村頭栽棵槐樹。夏日槐花開時(shí),便當(dāng)見兒歸。”

我們?cè)跈n案館找到泛黃的《大眾日?qǐng)?bào)》:

1948年濟(jì)南解放次日,一位大娘抱著槐花餅在城門口苦等三天。后來人們才知道,她五個(gè)兒子都埋在了石麟山。

作為外國語學(xué)院學(xué)生,我們嘗試用專業(yè)觸摸歷史:

破譯宮川英男日記

他獨(dú)創(chuàng)的“日語-山東方言”混寫密碼,比如用“桜散る”(櫻花凋落)代指“日軍敗退”

重譯魏金三絕筆信

原句“槐花落時(shí)莫傷懷”,我們討論后譯為:“When the locust blossoms fall, they’re just making way for new buds.”(槐花凋零,是為新蕾讓路)

掃墓時(shí)偶遇的日本留學(xué)生佐藤,讓我們看見更多可能:

他跪在宮川墓前用中文說:“前輩,現(xiàn)在大阪的中學(xué)生都知道您的故事——我們學(xué)校走廊掛著您穿八路軍裝的照片。”

結(jié)束一天實(shí)踐前,我們根據(jù)所見所聞以及懷著對(duì)烈士們的敬畏之心寫下了《多語種紅色記憶計(jì)劃》:

① 方言二維碼墓碑

掃碼收聽烈士家鄉(xiāng)方言朗讀生平(錄制宮川英男日文原聲、魏金三長(zhǎng)清方言版)

② 跨國故事交換站

與日本山梨縣、俄羅斯伏爾加格勒等國際烈士陵園共建網(wǎng)站,可在線獻(xiàn)花并收聽翻譯版故事

③ “戰(zhàn)時(shí)郵路”研學(xué)路線

沿李大爺年輕時(shí)送信的鄉(xiāng)道,設(shè)置魏金三秘密交通站情景還原點(diǎn)

最后清點(diǎn)工具時(shí),發(fā)現(xiàn)我們:

- 撿了17斤垃圾,也撿到3枚彈殼、半截皮帶扣

- 掃凈12座墓碑,也記下12段人生

- 凍紅10根手指,也溫?zé)?顆心臟

返程出租車上,隊(duì)友忽然說:“以前總覺得愛國要轟轟烈烈,現(xiàn)在才懂——記住宮川英男腰帶扣的銹跡,也是種愛國。”

這大概就是石麟山教給我們的事:

歷史不在玻璃展柜里,而在奶茶杯與子彈殼共存的土地上。

當(dāng)我們俯身撿起垃圾時(shí),

指尖觸碰的既是當(dāng)下的責(zé)任,

也是八十年前某個(gè)戰(zhàn)士倒地時(shí)揚(yáng)起的塵。

下次清掃日,要一起來聽墓碑講故事嗎?