探訪黃河沿省,體悟歷史變遷

中國青年網煙臺7月23日電(通訊員 孫琳) 2024年是新中國成立75周年,回顧歷史,總結經驗可以為現代化進程提供歷史經驗和借鑒,同時也是順利實現第二個一百年目標的必要保障。基于此背景,曲阜師范大學“紅船筑夢”社會實踐隊于7.21日在山東省煙臺市海陽市進行主題為采訪老人如何看待新中國75周年變化的社會實踐。

實踐隊員來到山東省煙臺市海陽市朱吳鎮的鎖子前村進行實地采訪,老人們向我們講述了中國75年來人們的穿衣變化,他們說質樸是中國人的自古以來的美好品質,然而,在六、七十年代,幾乎每個人都穿藍色和灰色的上衣和褲子。由于布匹分配受限制,曾經有一段時間,人們對衣服的要求,不過是常在嘴邊掛著的“新三年,舊三年,縫縫補補又三年”。八、九十年代,中國人初嘗改革開放帶來的勝利果實,人們的著裝開始走向多樣化。來到21世紀,中國的年輕人追求著時尚的同時,世界服裝也越來越多地融入了中國元素,唐裝走俏全球,旗袍熱遍世界。中國人創立屬于自己的品牌,中國服裝正在被世界關注和尊重。現如今,人們的穿衣五花八門,各種各樣的顏色,各種各樣的款式。人們更多的追求是個性,讓人賞心悅目,希望用衣著,就能夠表達自己。

在經濟變遷方面,糧票是20世紀五十年代至八十年代中國在特定經濟時期發放的一種購糧憑證。糧票作為一種實際的有價證券,在中國使用時間長達40多年,隨著改革開放,物資慢慢豐富起來,商品市場開始活躍。民以食為天,現在人民不但能吃飽還要吃好,講究營養均衡,粗細搭配。綠色食品等科學衛生概念也日益深入人心,人們開始呼應健康主題,對回歸自然的“水果蔬菜”重新重視,中國人的健康觀念也在21世紀初期邁上了一個新臺階。

在民生保障方面,老人說如今村里定期組織體檢,醫療條件也有了很大改善,村里的醫療室引進了很多儀器。過去看病需要從村里跑到縣里,醫療資源也很缺乏,有時候不能得到及時的救治而一拖再拖。而現在村里建有衛生室,大家生病可以在家門口看醫生,及時控制病情。

圖為實踐隊隊員在采訪黃河九省適齡老人 中國青年網通訊員 謝欣 攝

在住房條件方面,75年是幾代人的變遷,幾十年間,過去一代高低錯落的瓦片房,已換成了現在林立的高樓大廈。在采訪中,老人們提到在七、八十年代之前,人們大多住的都是平房瓦房,家家戶戶都是緊挨在一起。九十年代單元式住宅大量面世,滿足人們的一般生活需求。經改革開放之后,許多人都住上了高樓大廈,越來越多的城市代替了鄉村的模樣。整個城市的面貌日新月異,每天都在發生著改變。即使在鄉村,許多人家都住上了自己蓋的兩三層的小洋樓,泥濘的鄉村小路鋪成平整的馬路,舊日貧窮落后的村落,換成了如今的中國新型鄉村。

在生態環境方面,實踐隊員采訪了黃河流域附近省份的老人,老人們表示以前黃河水土流失嚴重,水災頻發,許多莊稼被毀,房屋倒塌。75年來水土流失綜合防治成效顯著,生態環境明顯改善。三江源等重大生態保護和修復工程加快實施,上游水源涵養能力穩定提升。中游黃土高原蓄水保土能力顯著增強,黃河附近莊稼長勢向好,人民的生命和財產得到保障,實現了“人進沙退”的治沙奇跡。

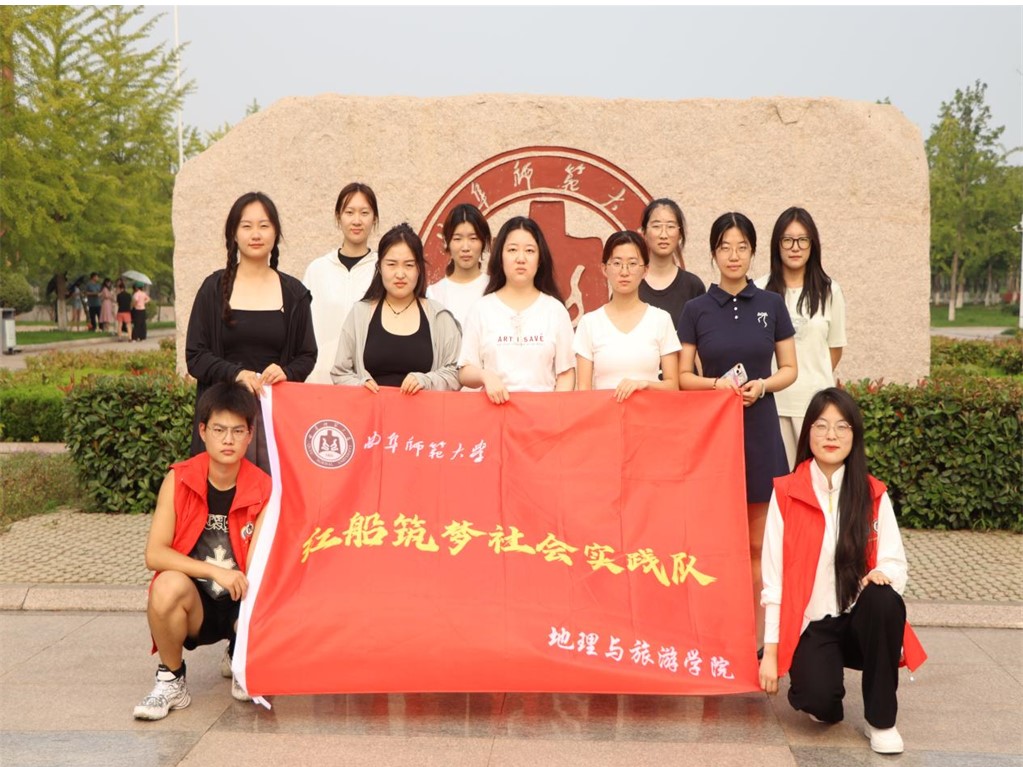

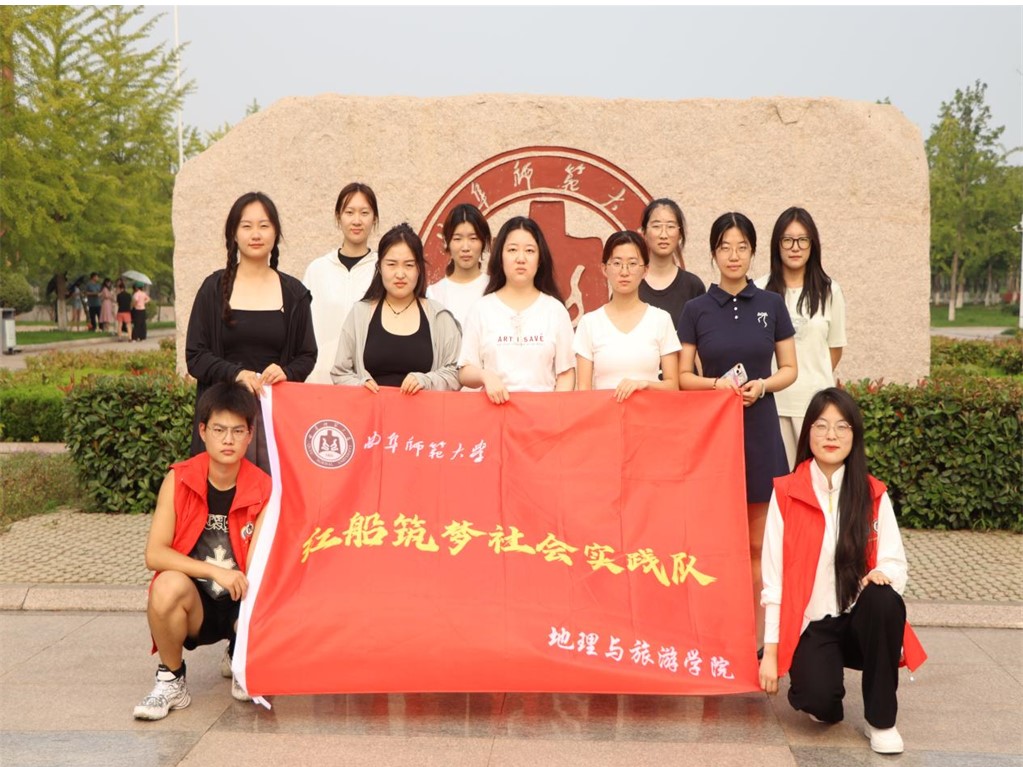

圖為實踐隊員在校徽石前合影 中國青年網通訊員 高翔 攝

建國75年來,中國經歷了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。這75年的發展歷程充分證明了中國共產黨的領導是中國特色社會主義事業不斷取得勝利的根本保證。展望未來,我們有理由相信,在中國共產黨的領導下,中國將繼續保持穩健的發展態勢,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。時代青年應該給擔起應該承擔的責任,努力學習,為祖國的發展貢獻一份力量,為實現偉大中國復興夢貢獻一份力量!通過此次社會實踐活動,隊員們聚焦時事重點,走訪黃河九省,聆聽老一輩的故事,體味時代變遷。真正做到心系國家,擎畫民族復興偉大藍圖。